想要加入读书交流群、获取听书推荐的小伙伴,请加小虎微信:huke-2019,备注:读书入群。

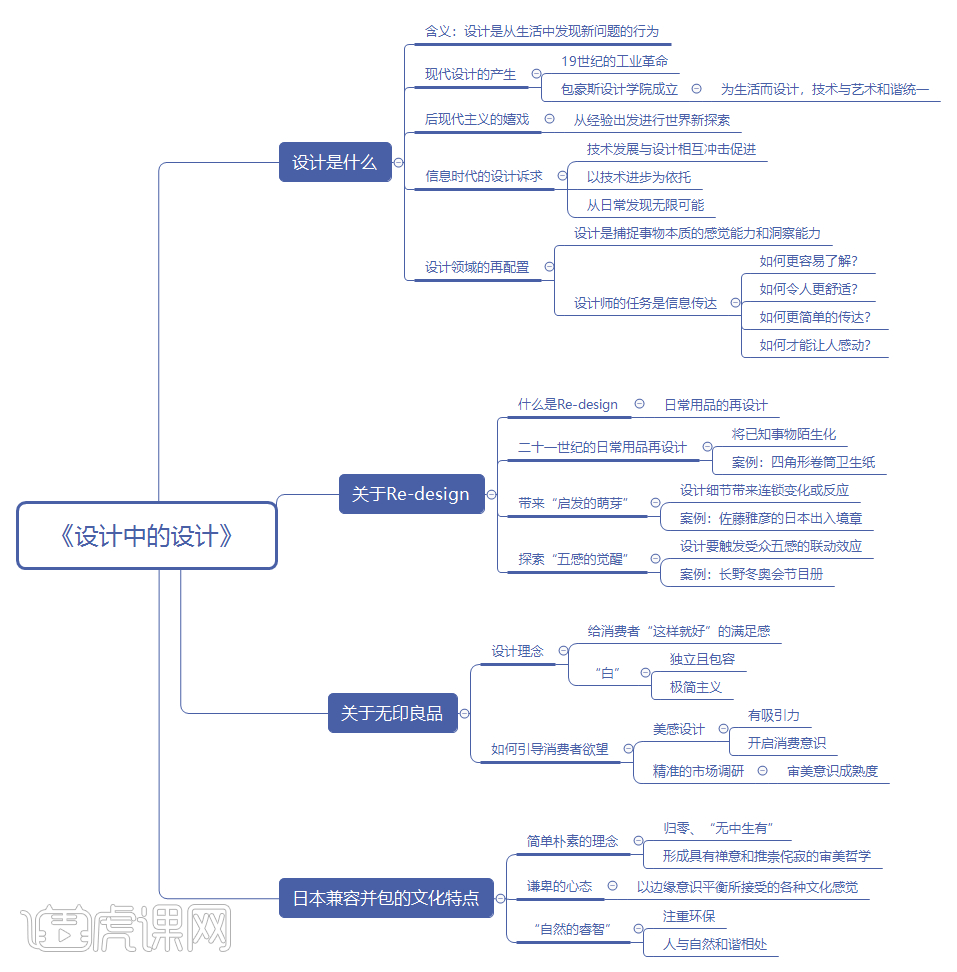

简介:

作为日本中生代设计师的中坚,原研哉的设计在某种程度上体现了现当代日本设计的精髓。他以一双无视外部世界飞速发展变化的眼睛面对“日常生活”,以谦虚但同时尖锐的目光寻找设计被需要的所在,并将自己精确地安置在他的意图能够被赋予生命的地方。本书包含了作者亲自重新精心汇编多篇内容,大幅延伸、修订、扩增更丰富的图文,以专业的面貌结集成册。

关键词:

设计、原研哉、无印良品

内容亮点:

1.设计的哲学是什么?

2.什么是Re-design?

3.无印良品是如何对消费欲望进行引导的?

4.日本兼容并包的文化有什么特点?

本期推荐书籍:

书名:《设计中的设计》

作者:原研哉

出版社:广西师范大学出版社

虎课读书主创团队:

选书:主编刘莹

撰稿人:黄雨凡

审稿:主编刘莹

主播:梓蓦(男声版)、晶晶(女声版)

校对上线:编辑彦霏

- 1【女声版】设计中的设计可试听1.9万人已学时长:00:23:33

想要加入读书交流群、获取听书推荐的小伙伴,请加小虎微信:huke-2019,备注:读书入群。

前言:

大家好,欢迎来到虎课读书。

今天我们要推荐一本关于设计的书《设计中的设计》,这本书是设计界书籍的经典,基本上每个设计师都听过或者读过这本书,可想而知这本书在设计界的地位有多高。其实,许多设计师虽然从事着设计,却很少认真思考过什么是设计,为什么要做设计,设计的哲学是什么。而我们既然从事一个行业,就必须要去了解它,读懂它,你才能设计出更优秀的作品。那这本《设计中的设计》就可以让你领略什么是生活的哲学,什么才是真正的设计,它会带你一起思考设计。

这本书的作者原研哉,相信大部分设计从业者对他都不会陌生,他1958年出生于日本,是日本中生代国际级平面设计大师、日本设计中心的代表、武藏野美术大学教授。他最被人熟知的一个身份,是无印良品的艺术总监。作者原研哉就是一个非常具有艺术家气质的设计师,作为无印良品的艺术总监,原研哉有着非常鲜明的个人设计主张。某种程度上来说,不是因为有了无印良品,才有原研哉;而是有了原研哉,才有了无印良品风格。因为即使在去无印良品工作之前,他的作品也有那么一股无印良品风:原生的,纯粹的,又清冷又温暖。正如书中所说,既理性又感性,他的文字也是,有点实现了文中提出的“信息之美”的三个标准:清晰、独创、幽默(好吧,幽默差一点,文字背后是个认真且严肃的老爷爷)。

原研哉的设计领域泛于长野冬季奥运开、闭幕式节的节目纪念册和2005年爱知县万国博览会的文宣设计中,工作室业务范围包括有海报、包装、推广项目与活动计划等整体设计工作。2004年,原研哉在和竹尾纸业合作的HAPTIC展中,作为策展人, 他破例设计了名为“水のパチンコ”(水弹珠)的展品,凸显了水和纸互斥的触感。2017年圣诞节,原研哉主导的团队与伊势丹合作,以“make it happy”为主题,将购物袋设计成客户DIY折纸游戏。如果说原研哉设计风格中的大气让人印象深刻,那么他设计中的细腻情怀则更是让人动容。在他为梅田病院设计的导视系统中,每个门口的指示牌都套上了可换洗的白色棉质外衣,让棱角僵硬的指示牌增添了温度,无形中提升了患者及家属对医院的好感。在不同的合作中,原研哉会把他的设计哲学思想融入到他的创作里面,让设计理念与品牌相结合,所以原研哉这本书提到了很多案例,并用这些案例去证明他的设计观点。

原研哉写这本《设计中的设计》,他的初衷是“想写本一般人也能阅读的书”。本书的卓越之处在于建立一个用“信息学”与“交流学”反思设计学的空间。从以往来看,设计被牢牢捆绑在艺术法则的空间内,如今似乎在原研哉的视角中,都成了“信息”的不同形态。设计是信息传达的一个端口,设计师似乎是站在这个端口的守望者。艺术是一种个体化的表达,不管是对个人对公众还是对虚空,它的表达都是单向的、向外的,但设计是沟通,是信息传递,是架起一座桥梁,构建一条通路,需要的是对所设计的物品和设计对象的深刻洞察,除了表现力之外,还要有同理心!所以一个好的设计师,一定是艺术家+沟通者,是一个活生生的有着自己坚持的人,而不是高高在上活在自己世界的神。书中讲的设计理念、设计背后的设计,对于设计师来讲都有很大的启发。

我来点评