想要加入读书交流群、获取听书推荐的小伙伴,请加小虎微信:huke-2019,备注:读书入群。

字体设计不仅是一项日常生活中无处不在的实操,也是一种有着千年历史积淀的社会文化。《字体设计100+1》追本溯源,以文化为本,结合大量的中外经典案例,以浅显的语言系统论述了100个字体设计的课题,从基础概念、文字源流、字体发展、文化探索、专业知识、创作实践等多个维度叩问传统与现代字体的本质和发展方向,涉及广阔的中西字体设计领域,希望邀请读者一起探求已知或未知的字体设计文化,开启另一个设计的新领域。

关键词:

字体设计、视觉传达、字体应用

内容亮点:

1.靳埭强有着怎样的观点?

2.文字基础的概念我们了解多少?

3.汉字历史的演变过程是怎样的?

本期推荐书籍:

书名:《字体设计100+1》

作者:靳埭强

出版社:北京大学出版社

虎课读书主创团队:

选书:主编刘莹

撰稿人:K先生

审核:主编刘莹

主播:K先生

校对上线:编辑谢俊轩

- 1K先生讲《字体设计100+1》可试听1.7万人已学时长:00:24:39

想要加入读书交流群、获取听书推荐的小伙伴,请加小虎微信:huke-2019,备注:读书入群。

前言:

大家好,欢迎来到虎课读书,我是主播K先生,本期撰稿人:K先生。

在设计领域,尤其是在视觉的传达设计中,字体设计一直是一门重要的基础学科,它和图形、影像、插图一起,是视觉传达的四大表现元素。而且在这里面,字体设计还是最能清晰传递信息的工具。正是因为字体设计如此重要,我个人也研读过很多关于字体设计的书籍,这里面经典、成体系的书籍内容对于初学者来说,大部分都比较晦涩,而这本书的语言相对平实,是一本对于初学者来说,都能一口气读完的好书。

这本书的作者靳埭强老师是香港平面设计教父、世界著名的华人设计师、靳刘高设计的创始人,也是第一位被列入世界平面设计师名人录的华人,在国内外斩获大奖、荣誉无数。当然了,要给大家推荐这本书的原因,和靳埭强老师身上的这些耀眼的光环并没有太大的关系,主要还是因为他丰富的教育经验。

靳埭强老师一直认为,一个人做设计的力量始终是有限的,只有培养更多的年轻力量,才能把我们的设计做到世界顶尖水准。为了达到这个目的,他担任过任汕头大学长江艺术与设计学院院长,也在国内很多的高等院校担任客座教授,先后出版过20多本专业书籍。特别是字体基础和字体设计,就是他在任教期间长期研究、教授的科目。对于字体设计这门学科,他经常对学生说的话是:“学好字体设计,就一定能成为优秀的视觉传达设计师。”

和靳埭强老师之前出版的书相比,这本书算是新书了,里面的内容涵盖范围非常全面,会通过文字的基础概念、文字的源流、字体的发展、历史回顾、文化探索、专业知识再到字体练习和创作实践等多个维度,来引导我们学习和了解字体设计的相关知识。

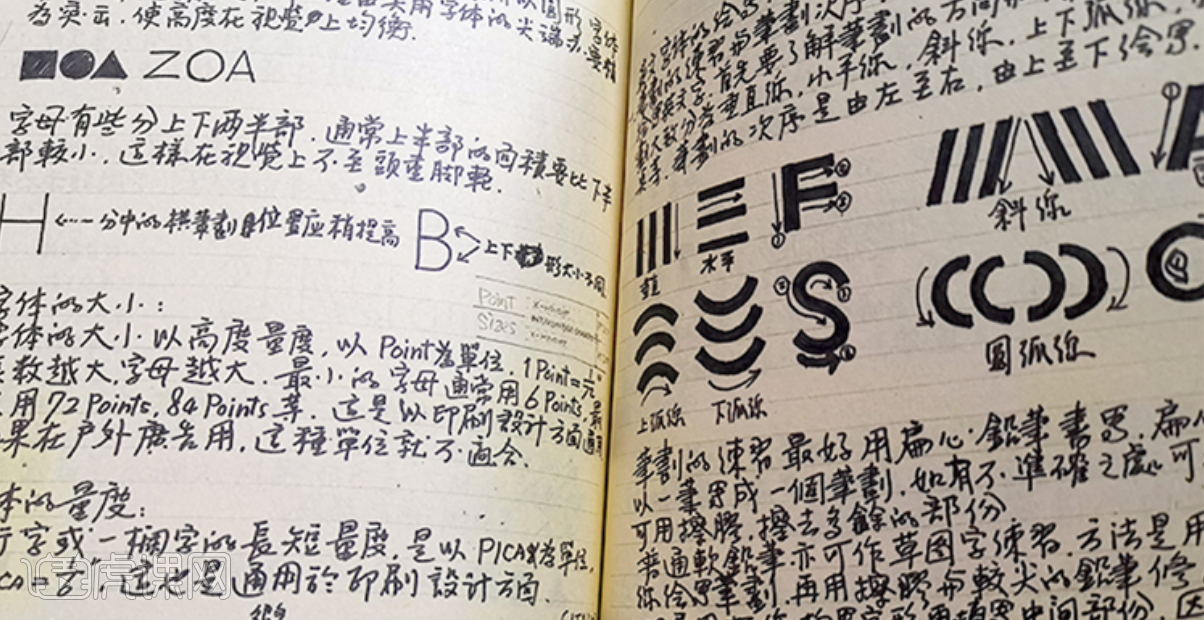

这本书的目录,也就是它的框架和其他的书籍不太一样,不存在任何的大章节,是以每个独立的知识点作为一个课题,单独构成一个章节的,一共101章,最后一章的内容是靳埭强老师以前教学笔记的完整复刻版,手写的,里面的内容也不比正文里的差。书的名字《字体设计100+1》应该就是这么来的。为了方便大家理解这些内容,我把这100个知识点进行了粗略的归纳,分成了基础概念、汉字历史、西文历史、字体应用这4大块,讲解的重点会放在与汉字有关的内容上。

我来点评